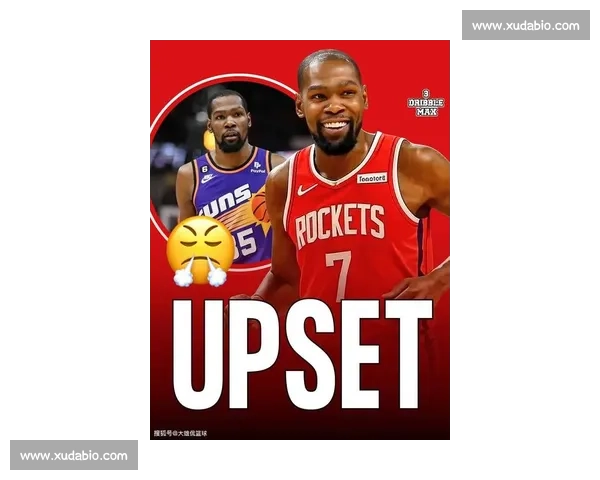

太阳队记痛批杜兰特不忠!拒绝热火交易竟以退役威胁

近日,太阳队随队记者 Kellan Olson 在社交媒体上公开炮轰凯文・杜兰特,称其 “再次暴露了不忠本性”,并指责其在交易谈判中 “翻脸无情”。这一言论迅速引发热议,将杜兰特与太阳队的矛盾推向舆论风口浪尖。

矛盾激化:交易分歧引爆信任危机

杜兰特与太阳队的矛盾源于今夏交易市场的分歧。据美国媒体披露,杜兰特强烈要求被交易至热火、马刺或火箭等心仪球队,但太阳管理层拒绝完全按其意愿操作,提出若其他球队提供更优厚筹码,可能将其送往其他球队。这一态度彻底激怒了杜兰特,他在管理层会议上怒斥球队 “背信弃义”,并放言:“若被交易至热火,宁可退役也不会报到!”。

这一强硬表态并非空穴来风。杜兰特对热火的抵触由来已久,他认为热火的战术体系与个人打法不兼容,更不愿在帕特・莱利的强势管理下效力。这种 “非特定球队不去” 的态度,被 Kellan Olson 批评为 “将个人意志凌驾于球队利益之上”,暴露了其 “一贯的不忠本性”。

历史重演:从 “背叛者” 到 “交易刺头”

杜兰特的 “不忠” 争议并非首次。2016 年他离开雷霆加盟勇士,被球迷斥为 “投敌”,背上 “背叛者” 标签。如今,他再次因交易问题与球队决裂,甚至不惜以退役相要挟,其行为模式引发外界对其职业态度的质疑。

值得注意的是,杜兰特的交易否决权已成为其 “掌控球队” 的利器。此前森林狼和勇士的交易提案均因他的拒绝而流产,太阳管理层在谈判中完全处于被动。这种 “不想去哪就不去哪” 的强势,被 Kellan Olson 形容为 “将球队当作私人玩具”。

舆论风暴:球迷嘲讽与联盟批评

杜兰特的行为引发了广泛争议。球迷在社交媒体上嘲讽其 “毫无忠诚可言”,甚至调侃 “曾经的联盟第二人,如今连体检都不敢做”。NBA 著名分析师斯基普・贝勒斯更指出,杜兰特在精神层面已接近退役,其行为正在摧毁太阳队的竞争力。

联盟高层也对杜兰特的频繁换队提出批评。萧华曾公开表示,超级巨星不应 “频繁拆队”,其行为 “闹得联盟人心惶惶”。这种双重标准 —— 既依赖球星制造流量,又试图维护球队稳定 —— 暴露了 NBA 商业逻辑的深层矛盾。

zoty中欧,zoty中欧登录,zoty中欧体育,中欧体育(zoty)官网

zoty中欧,zoty中欧登录,zoty中欧体育,中欧体育(zoty)官网杜兰特的回应:社交媒体上的对抗

面对批评,杜兰特在社交媒体上表现出一贯的对抗姿态。他回复 Kellan Olson 的评论称 “好帖子,哈哈”,并多次用自嘲或反讽回应外界质疑。这种 “以怼制怼” 的风格,进一步激化了他与媒体、球迷的矛盾。

事实上,杜兰特的社交媒体互动早已成为其公众形象的一部分。从早年的 “小号事件” 到如今的频繁回怼,他似乎乐衷于在网络上与反对者交锋,甚至将其视为 “释放压力” 的方式。这种 “真实但不成熟” 的应对策略,反而让他陷入更多争议。

结语:忠诚与利益的永恒博弈

杜兰特与太阳队的冲突,本质上是职业体育中个人利益与球队忠诚的博弈。在商业联盟的规则下,球星的个人选择权被无限放大,而球队的稳定性则面临挑战。Kellan Olson 的批评,既是对杜兰特行为的道德审判,也是对这种扭曲关系的无奈控诉。

无论最终结果如何,杜兰特的职业生涯轨迹早已改写了 NBA 的忠诚叙事。从雷霆到勇士,从篮网到太阳,他的每一次选择都伴随着争议与流量。或许正如他自己所说:“我每晚都睡得很好”,但这份 “心安理得” 背后,是无数球迷情感的撕裂与联盟生态的震荡。